En novembre dernier, l’équipe du Dictionnaire des francophones a présenté l’utilité de cet outil pour le rayonnement des connaissances scientifiques.

Si la conférence aborde le sujet par le prisme des sciences du langage, elle s’adresse à toute personne qui est amenée à expliquer les termes de sa spécialité, son jargon professionnel.

Mutualiser les connaissances, c’est les faire circuler et leur donner davantage de sens !

Présentation donnée pour la journée d’étude « Valoriser les données et les résultats de sa recherche en linguistique hors de l’université » organisée par LangaJE le 18 novembre 2022. Captation par Christian Dury et Egidio Marsico de la Maison des Sciences de l’Homme de Lyon. Hébergement de la vidéo sur le site 25images/shs.

Du glossaire au dictionnaire

La recherche implique souvent la réalisation de glossaires spécialisés, présentés en annexes, qui éclairent le travail, mais demeurent attachés à leur support et ne sont pas reliés au vocabulaire général de la langue. Ils pourraient pourtant rayonner bien au-delà, en s’intégrant dans le Dictionnaire des francophones !

Avantages pour les chercheurs et chercheuses

Il est toujours utile de consacrer du temps à l’identification et la clarification des concepts centraux et des relations entre eux. Cela permet de mieux expliquer les enjeux de la recherche et de mieux comprendre l’ensemble des termes nécessaires à l’explication. Avant la vulgarisation, la définition du vocabulaire est déjà un préambule pratique pour s’engager dans un état de l’art complet.

Les mots ne constituent bien sûr pas le cœur de la recherche, mais ils permettent d’accéder aux idées et aux publications. Les mots-clés sont toujours délicats à identifier et pourtant bien utiles pour cadrer des recherches et améliorer la découvrabilité des contenus disponibles !

Expliquer des concepts et les lier entre eux, c’est une compétence spécifique, liée à la discipline qu’est la lexicographie. Si elle n’est indispensable à personne, elle peut néanmoins être bien utile, et l’acquisition de quelques notions de linguistique, de sémantique et d’édition est facilement valorisable.

Avantages pour les francophones

Les termes techniques ne sont jamais mieux comprises que par les spécialistes des domaines qui les concernent ! Des explications précises, actuelles et liées aux autres concepts de la discipline sont nécessaires. Pour autant, les personnes les plus immergées dans un sujet, ce ne sont pas forcément les personnes qui l’expliquent le mieux.

Le Dictionnaire des francophones propose un espace de publication conjointe, dans lequel les définitions techniques cohabitent avec des définitions plus simples. La recherche de compromis se fait par des propositions successives qui ne remplacent pas les premières, mais sont présentes et présentées selon les besoins des usages. L’ordre dynamique des définitions permet de prioriser une définition plus érudite ou une définition plus simple, permettant qu’elles se nourrissent l’une l’autre.

Présenter aux francophones du monde entier les termes qui animent les débats d’idée et la recherche fondamentale est un enjeu citoyen. Rendre visible les controverses et les écoles de pensée permet d’accroître le nombre de personnes qui peuvent les suivre, s’y intéresser et s’impliquer.

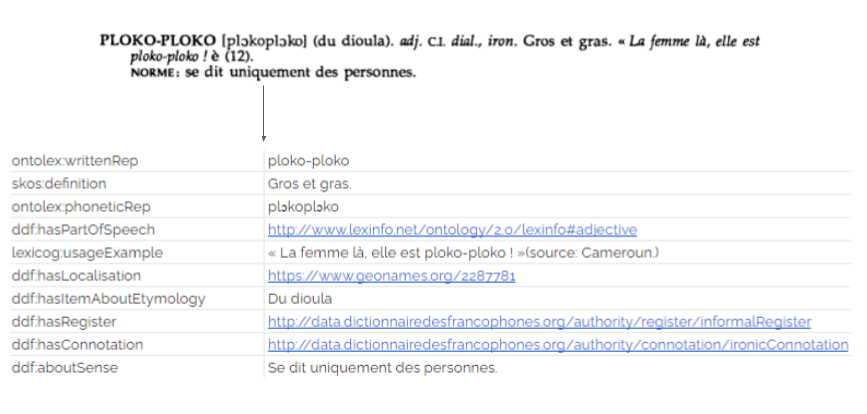

Processus d’intégration

Les définitions des mots peuvent être ajoutées de deux manières : une à une, directement sur le Dictionnaire des francophones, grâce à l’interface d’enrichissement, ou bien par lot, avec un traitement des informations par l’équipe-projet. La première option permet des ajouts au fil de l’eau et un suivi grâce à un compte utilisateur. La seconde option concerne surtout les corpus plus longs et le traitement consiste à aligner les terminologies utilisées pour décrire les informations, à séparer certaines informations qui ont pu être documentées ensemble et à décrire l’ensemble du processus publiquement. La communication sur l’intégration d’un nouveau jeu de données peut se faire ensuite dans les deux cas, avec le soutien de l’équipe-projet !

Rayonnements

En publiant des connaissances supplémentaires dans le Dictionnaire des francophones, elles gagnent un rayonnement nouveau, qui se déploie dans de nombreuses directions.

Rayonnements informationnels

Les nouvelles définitions peuvent circuler et apparaître ensuite en note de bas de page ou derrière des hyperliens dans de nouveaux textes, qui viendront s’appuyer sur cette connaissance partagée. Elles pourront également être citées comme des références, mises en discussion ou commentées en tant que telles. La démarche de publication publique pourra aussi être saluée en tant que telle, comme un exemple d’ouverture et d’implication citoyenne.

Rayonnements pédagogiques

Selon la nature des termes, ils pourront être repris sur des fiches pédagogiques, des manuels scolaires ou dans de nouveaux glossaires de spécialités qui pourront nourrir les formations académiques. De nombreuses disciplines disposent de dictionnaires dédiés (par exemple en sociolinguistique ou sur les données massives) dont la conception pourra être facilitée par un premier travail de définition et d’inventaire des termes qui soit interne à la discipline. Au-delà de ces aspects, les termes de spécialité s’inscrivent dans les pédagogies novatrices permises par le Dictionnaire des francophones, qui permettent un usage actif du savoir et l’implication du grand public dans l’enrichissement des connaissances.

Rayonnements culturels

Les contenus du Dictionnaire des francophones sont régulièrement promus par le biais de productions culturelles par l’institution, qui va collaborer avec des artistes ou s’impliquer dans des partenariats impulsés autour de thématiques spécifiques. Le bilan de l’année 2022 rendait compte de plusieurs de ces œuvres culturelles dans lesquelles se retrouvent les mots du dictionnaire. Plus diffuses et hétérogènes sont les reprises individuelles, l’inspiration que peut fournir la consultation du dictionnaire à toute personne maniant les mots, qui pourra y trouver les bons mots.

Rayonnements sociaux

La mise en circulation des mots, qui démarre par la publication en ligne sur le Dictionnaire des francophones, se déploie ensuite sur d’autres sites dont les réseaux sociaux numériques : Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon, LinkedIn, YouTube. Les mots du jour permettent leurs découvertes, et impulsent des discussions sur leurs usages. Les échanges peuvent se déployer ensuite dans divers médias et hors des écrans. En particulier, les ateliers d’initiation ou de formation au Dictionnaire des francophones permettent d’engager les francophones et de mettre en dialogue les termes définis.

Rayonnements ludiques

La documentation et sa mise en page sous forme de dictionnaire ne sont pas les seules finalités à ces connaissances. Elles peuvent être mises en forme et présentées de manières ludiques, pour les faire découvrir ou pour les enseigner. Il est ainsi possible de produire des séries spécifiques de l’outil de médiation Les Petites Cartes dédié à des lexiques de spécialité. Les mots peuvent également être utilisés dans des applications d’apprentissage comme Défis DDF ou même s’intégrer à des jeux de lettres comme Exploratio.

Rayonnements scientifiques

Le contenu et la structure de données du Dictionnaire des francophones constituent un sujet de recherche pour différentes disciplines qui s’intéressent à la production des connaissances, à la langue et à ses usages : linguistique, sémantique, ingénierie des connaissances, sociolinguistique, sociologie, sciences politiques, philosophie, communication. Les termes de spécialité intéressent plus spécifiquement les terminologues qui produisent des analyses et des outils qui peuvent être monolingues ou plurilingues, dont le résultat pourra aider à la traduction ou à l’ingénierie de la langue.

Conclusions

Intégrer des termes de spécialité issus de travaux en cours, préparés durant la recherche plutôt que seulement republiés a posteriori, présente de nombreux avantages, immédiatement et dans la durée, et le Dictionnaire des francophones vise à devenir un espace de connaissances grand public comme érudites, partagées et rayonnantes !